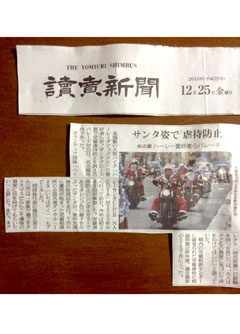

冨田正美氏【ハーレーサンタCLUB名古屋】すべての子どもたちに明るい未来を

Contents

- 1 すべての子どもたちに明るい未来を

- 2 プロフィール 冨田正美氏

- 3 インタビューア 松浦法子氏

すべての子どもたちに明るい未来を

2015年12月23日。サンタクロースの衣装を思い思いにまとったライダーたちが、オートバイ約200台を連ねて名古屋の中心街を走り抜けた。「第7回 Xmas トイラン in Nagoya 2015」。オートバイを愛好する人たちがクリスマスを楽しむための集いかと思いきや、そうではない。家族が集うクリスマスを前に、すべての子どもたちが健やかに育つことを願い、児童虐待防止を訴えてパレードを行っていると言う。今回はトイランの主催団体であり、児童虐待防止の啓蒙に取り組む「ハーレーサンタCLUB名古屋」の冨田正美氏に話を聞く。<編集部より>

冨田正美氏 ハーレーサンタCLUB名古屋 代表

阪神・淡路大震災を経て感じた意識の変化

ARTS&WEB株式会社 代表取締役 松浦法子(以下、松浦): 始めに、団体の活動や、冨田さん自身についてお話を聞かせてください。

ARTS&WEB株式会社 代表取締役 松浦法子(以下、松浦): 始めに、団体の活動や、冨田さん自身についてお話を聞かせてください。

ハーレーサンタCLUB名古屋 代表 冨田正美(以下、冨田): 私が代表を務めているのは「ハーレーサンタCLUB名古屋」という団体です。

児童虐待の現状を知っていただき、虐待の懸念があればすぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号、3桁でつながる189(いちはやく)への電話相談をしていただく。そう言ったことを「Xmas トイラン」などを通じて啓蒙しています。

本業は愛知県職員で、現在は愛知県教育委員会の生涯学習課長をしています。私が公務員でNPO法人の代表理事になれないこともあり、団体の法人化はしていません。

松浦: 公務員の傍ら、「ハーレーサンタCLUB名古屋」を始められたきっかけは、どのようなことだったのですか。

冨田: 実は本当のところ、公務員になるつもりはなかったのです。

難しい顔して押印しているようなイメージがすごくあって。

でも私は子どもの頃、結構元気な子で、親に迷惑かけたこともありました。就職の際に、親が「頼むから、試験に受かったなら、公務員になってくれ」と。「もう親孝行は何もしなくていいから」という勢いで懇願されたんです。

自分もそれほど深く考えず、「じゃあ、まあいいか」と思って公務員の道へ進みました。

入職後、一生懸命仕事はしていました。しかし、愛知県は行政職員が1万人近くもいる大きな組織ですから、やりたいことをするのはなかなか難しいですし、これでどうなるのかなという気持ちはありました。

自分の中で転機になったのは、多分1995年の阪神・淡路大震災ですね。震災は1月17日でしたが、ちょうど直前の祝日に、私は大阪や京都に行っていたのです。名古屋に帰ってきたら、ついこの前まで滞在していたところがすごいことになっている。他人事には思えなくて、あまり考えずに現地へ行ったんですよ。

私は昔からオートバイが好きで乗っていました。阪神・淡路大震災は、東日本大震災とは違って多くの建物が倒壊して、がれきがたくさんあるから車は通行できず、行っても立ち入りできないという話も聞いたんですが、オートバイなら行けるかなって思ったんです。

こんなものが要るのかな、こんなものがあったら助かるのかなという物資をホームセンターで買って、積めるだけの荷物をオートバイに積んで神戸に向かいました。

そうしたら、「よく来てくれた」と、本当に泣いて喜ばれたんです。そんなことは人生で初めてのことで、もう自分がめちゃくちゃ感動して、ヒーローにでもなったような気分でした。それまで経験したことのなかった感覚で、物事はお金じゃないなって思ったんです。

名古屋に戻り、「公務員の仕事ってもしかしたらこれかな」って思いました。「人のために役に立つことをやるのが公務員だ」と、それを震災の現場へ行って実感したんです。

「子どもたちのために何かできないか」その思いの根底に

冨田: ちょうど時を同じくして、愛知県西尾市で、大河内清輝君という中学生がいじめを苦にして自殺するという、それこそ日本中をゆるがすような事件があったんです。

冨田: ちょうど時を同じくして、愛知県西尾市で、大河内清輝君という中学生がいじめを苦にして自殺するという、それこそ日本中をゆるがすような事件があったんです。

私は当時、教育委員会の総務課に勤務していました。さまざまな電話がかかってきて、電話の回線がパンクする程でした。

そこで、「このような時に、敢えて現場へ出て行ったらどうなんだろう」と思ったのです。

私はそれ以来、いじめや不登校に関する団体、不登校者の親の会などを訪ねて歩きました。「教育委員会のやつが何しに来た、帰れ」などと言われることもあり、随分叩かれましたが、それでも「現実に起こっていることを知りたいから」と話をして、懲りずに何回も通いました。

そうすると、「この人はちょっと違う」と認めてくれて、集まりの後の飲み会にも、一緒に入れてくれるような変化が出てきました。

すると、実は、こう言うことができるといいなと思っているとか、こういう気持ちなんだよ、など、いろいろなことを教えてもらえるようになりました。それは有識者の話や、文献からでは分からないことです。目からウロコが落ちるような思いでした。

それを知ったことは、仕事をする上でもとても参考になりました。

しかし、それを役所の会議の中で発言すると、周囲から全否定されるようなこともあります。

「事実は違うところで動いている」という思いはありましたが、役所には役所の都合があるし、やりたくてもなかなかやれない部分があるのは承知しています。

公としての仕事はもちろん一生懸命にしますが、「仕事以外の時間を、別の活動に費やせれば」と思うようになり、教育関係の団体を始め、自死遺族の会などのイベントにも行き始めました。

身分は明かさずに行くこともありましたが、別に隠している訳じゃなく、求められれば正直に立場を話しました。普段分からないことを知ることができたり、いろいろな方の考え方が聞けたりして、すごく勉強になりました。

松浦: 冨田さんが教育の世界にこだわるのは、どのような思いからですか。

冨田: 私は教育委員会に長年勤務しましたが、それは「子どもたちのために何かできないかな、未来の日本のために何かできないかな」という部分があって、「教育が変われば、未来が変わるかな」と思ってやっている部分もあります。

教育委員会で私が普段やっている仕事はどちらかというと、真ん中かそれより上のレベルの子を対象にしたようなものが多いけれども、実際にそれ以外の部分で、苦しんでいる子どもたちや親はたくさんいます。「そのような子どもたちを何とかしなくちゃいけない」という思いが次第に強くなってきました。

私はそれからというもの、不登校やいじめだけじゃなくて、障害を持った子の関係団体、目の見えない子だったり、耳の聞こえない子だったり、肢体不自由だったり、知的障害、発達障害だったり、困難を抱える子どもたちのさまざまな団体にも話を聞きに行くようになりました。

さらには少年院出身者の更生団体にも行くようになり、そのうち児童養護施設を知ることになりました。もちろん児童養護施設があることは知っていましたけど、児童養護施設は教育委員会ではなくて、福祉関係の管轄ですから、関わったことがなかったのです。

児童養護施設との出会い、そして児童虐待防止啓蒙活動へ

松浦: 児童養護施設に関わるようになって、どのようなことを思われましたか。

松浦: 児童養護施設に関わるようになって、どのようなことを思われましたか。

冨田: 実際、児童養護施設に足を踏み入れてみると、そこには事情があって育てられない子も少しはいますけど、どちらかと言うと、親から、表現は悪いけど捨てられたというか、見放された、放棄された子が多くいました。

それまでに私が関わってきた子どもたちは、いじめられている子にしても、不登校の子にしても、障害を持った子にしても、親御さんは一生懸命でした。

その子にとってみれば、世界に少なくても1人は自分の味方がいる訳です。

養護施設には、その関係性すら持たない子どもたちがいるのです。

松浦: 「関係性すら持たない」と言うのは?

冨田: 結局、親が育てられないから施設に入れたとか、親から捨てられたような形になった子どもが、行き場がないから施設にいるとか、両親が刑務所に入っているからとか、事情があるから育てられないとか。

例えば、両親が病気で本当に育てられないという事情ならば、それは致し方ないと思うんですけど。

そんな形で児童養護施設に入っている子どもたちを知って、「この子たちが一番大変だよな」と。上から目線かもしれないけれど、とにかくかわいそうだなと思ったんです、その時は。

海外にもいろいろ貧しい子どもたちがいて、それを支援している知り合いもたくさんいます。それはそれで全然否定しないし、立派なことです。けれど、日本国内にこんなに愛情を注いでもらえない子がいるっていうのが許し難かったし、この問題を何とかしたいなと思ったんです。

中には、虐待経験のある子どももたくさんいました。

そこから、「児童虐待をなくしたいな」と思うようになったのが、ハーレーサンタCLUBの活動を始めるきっかけです。

オレンジリボンから始まったハーレーサンタCLUB名古屋

松浦: どうしてオートバイを使った、現在の「ハーレーサンタCLUB名古屋」の形態になったのでしょうか?

松浦: どうしてオートバイを使った、現在の「ハーレーサンタCLUB名古屋」の形態になったのでしょうか?

冨田: 虐待をなくしたいなと思って、一番初めに行ったのが関係団体を調べることです。

NPO法人 CAPNA(旧称 子どもの虐待防止ネットワーク・あいち)という、愛知県のNPOの中では一番の老舗のような団体があり、「勉強をしたい」と自分から尋ねて行きました。

CAPNAの方とも仲良くなりましたが、どちらかというと、現役をリタイアした後の高齢の方だったり、ある程度生活に余裕のある方が関わりの中心で、活動の中心に若い方が全くいないことが分かりました。

「児童虐待をなくそう」と言っているけれども、それは孫がいるような世代の方や高齢の方だけではなく、もっと幅広い世代にアピールしなきゃいけないと思ったんです。

「オレンジリボン」というリボンがあります。オレンジリボン運動は、「子ども虐待のない社会の実現」を目指す市民運動です。オレンジのリボンがシンボルマークで、子どもたちの明るい未来を表しています。賛同される方が、それぞれ胸にオレンジリボンを着けることで、児童虐待防止の活動に参加していただけるのです。

しかし、幼児児童虐待防止 オレンジリボンは全然知名度がないので、まずはそれを知ってもらうことが大事かなって私は思いました。

私は役所でもいろいろなイベントをやっていましたが、本当に必要な方に聞いてもらえるなり、アピールできたりすることができるといいなといつも思っていました。

もちろん、その難しさも知っています。それはある意味、役所の事業でも永遠の課題みたいなものだったりする訳ですから。

そこで、オートバイを使うことを思いつきました。私はオートバイが好きでずっと乗っていて、真面目に堅く取り組むよりは、面白そうだからとだまされようにやって来て、そうなんだと知ってもらうのもありかなと思ったのです。

まず自らのオートバイのタンクをオレンジ色に塗装してもらいました。次に、ツーリングやオートバイ仲間の集まりの際、オレンジ色のタンクの付いたオートバイに乗った人たちに協力を呼びかけるようにしたのです。

幼児児童虐待防止 オレンジリボンを啓発するのに、普通にチラシやティッシュを配るんじゃなくて、いろいろなイベントに行って、オレンジ色のオートバイが並んでいるけれど何だろう、と思っていただく。そこで、「オレンジリボンというのはこのような幼児児童虐待防止の意味があって」というような啓発活動をしたいと話しました。すると、「活動に協力する」と言ってくださる方が何人かおられたのです。

始めはオレンジ色のオートバイをいろいろなイベントで並べさせてもらい、啓発することから始めました。

しかし、どうしてもオレンジ色のバイクは限られてきます。オレンジ以外にもさまざまなオートバイを並べる試みも実施しましたが、数が少なかったり、なかなか集まれなかったりという問題が出てきて、この方法ではなかなか難しいかな、と思うようになったのです。

ちょうど、クリスマスの時期でした。街頭にサンタクロースの格好をしてオートバイで出て行って、「メリークリスマス」と言って、お菓子を投げているような団体はあったんですね。このような形態を啓発に使えるといいかもしれないと思い、いろいろと調べたんです。

すると、東京の方ではどうやらやっているみたいだ、と分かりました。

「ひょっとして、同じようなことを考えているのかな」と思って、すぐに代表の方の連絡先を一生懸命探し、東京まで会いに行きました。

松浦: それが「ハーレーサンタCLUB」ですか。

冨田: はい。思いがほとんど一緒で、とても真面目に、熱く取り組まれている方でした。

関心がある人はいいけれど、それでは広がらないから、ちょっと別の形でやってみようかなと思って始めたと言っておられて、一緒にやりましょう、って話をしてくれて。では、私は名古屋で、と。

そして、東京と名古屋で共通のオリジナルステッカーにするとか、一緒のことをやっていることが見て分かるように、と考えました。

オレンジ色のサンタクロースの帽子をかぶって、「なぜオレンジなんだ」から、「いやオレンジはね」と話ができるといいよね、と「オレンジ色の帽子を共通にしよう」。

ふざけて走っているだけに見えないよう、ミラーに「虐待をなくそう」とメッセージを付けようとか、そんな話をしてですね。ステッカーも100枚作るよりたくさん作ったほうが単価は安く済むし、そんなことを話し合いました。

背中を押してくれる仲間たちと共に、ハーレーサンタCLUB名古屋 活動スタート

松浦: 活動にはすぐ結び付いたのですか。

松浦: 活動にはすぐ結び付いたのですか。

冨田: 名古屋で始めたのは2009年です。で、東京はその前に2008年からやっていますが、名古屋では2009年からです。名古屋で仲間にこんなことやりたいんだけど、と言ったら、「偽善だろう」と言う人がいたり、「偽善でも、やらないよりはいいぞ」と話をする人がいたり、「いや、一緒にやろうよ」と背中押してくれる人もいたりしました。

しかし、準備期間の問題があります。やろうと思ったのが10月、クリスマスは12月だから、準備期間がもうないし、「1年先送りにしようか」という話もあったんですね。

その中で、「いや、活動をずっとやっていくと、何年続けたかが大事になってくることが将来あるだろうから、もう俺らだけでもいいじゃん。数が少なくてもいいから、ここを1年目にしようよ」って言ってくれた仲間がいて、「じゃあやろう」って言って。

そこから、警察などの行政手続きをしました。県職員としての経験から、どのポイントを押さえて、どういう話し方をすれば、全否定はされないかなっていうのは分かっていました。

その職位で仕事してる人がなぜわざわざ、と疑問を呈されましたが、「こういう思いがあって、このようなことをやりたいんだ」と伝えたら、「気をつけてやってください」と許諾がもらえました。

で、1年目は数人でやろうかなとか思っていたところ、当時はFacebookがそれほど普及していなくて、ミクシィで告知をしたら、結局40~50台が集まりました。

参加した人たちが皆、「1年間いろんなことがあったけど、年末に何だかいいことして、すごいハッピーで終われたよね」っていう話だったり、「児童虐待ってそんな話があるんだ」っていう、自ら知ろうとしなきゃ知り得ないことを知ってくれたり、中には「そう言えば、近所に児童養護施設があるから、プレゼント持って、本当にサンタみたいに1回行ってみようかな」と言ってくれる人までいたんです。

松浦: とても素敵なお話ですね。

冨田: はい。「児童養護施設にプレゼント持って行ったよ」とか、「尋ねて行ったらこんなに喜んでくれたよ」と言う話が本当にあって。すごく嬉しかったですね。

2年目からは準備期間があるので、例えば「ミクシィで見たけれど、やっぱり何やってるか分からず、ふざけてるように見えた」という話をたくさんいただいたことを反省点にして、「毎年改善を加えながらやって行こう」と言って、現在に至っています。

その間には、あいちモリコロ基金(正式名称: 公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金)の助成金も申請して、助成金がいただけたので皆でお揃いのゼッケンを作ったり、帽子もたくさんの数が必要になってきたので、「作ってもらうんだったら、知的障害者の方の施設で作ってもらって、みんなが幸せになれるようにお金が回るようにするといいよね」と動いたり、いろいろ周囲から意見をいただきながら、「世の中の人が、皆幸せになるようなサイクルが作れるといいよね」と話しながら、活動を続けてきました。

クリスマスのトイランだけではなく、いろいろな困難を抱える子ども向けのイベントに出て行ったり、お祭りに出て行ったりして啓発を続けたら、活動の輪がどんどん広がっていったというのが今のところです。

松浦: 活動を続けていく上で、冨田さんご自身が念頭に置いている、心掛けていることはどのようなことですか。

冨田: イベントでは必ず、協力してくださる方々に、私から最初に「本当にありがたい」と謝意を伝えています。

皆さん、本当に年末の忙しい時期に、時間とお金を割いて、来てくれて本当にありがたいと言う話をします。

悪い言い方をすると、持ち上げるんですけど。

松浦: いえ、大切なことだと思います。

冨田: 本当に、参加してくれる方たちは、本当に時間とお金を割いてるんです。一生という自分の時間の中の、時間というのはそこに来てくれる時間。衣装も自分で用意するというのが私たちの原則なので、皆さん自分で衣装買って来られます。

そういう意味でお金を使っています。2年前からはワンコインの参加費を取るようになったので、お金を払っていただくこともあります。

知れば感じて、感じたら動いて、動いたら変わる

松浦: 活動を続けていかれる中には、きっとさまざまなご苦労があったことと思います。

松浦: 活動を続けていかれる中には、きっとさまざまなご苦労があったことと思います。

冨田: その後、当日は被虐待経験のある方に話をしてもらう場面も作るようにしました。

オートバイに乗っている方が集まる催しですから、やはり男の人、それも血気盛んな方が多いです。若い女性の経験者の話を交えることで、心に響くんですね。

もう、涙にじませている参加者もいますし、「絶対そんなこと許せん!」と怒っている人もいます。

自分も含めてバイク乗りは、単純だけど熱くなるよなって。で、「知れば感じて、感じたら動いて、動いたら変わる」段階に来ているな、これはありだよなって。手応えと言うか、確信をし出してですね。

本当にもう、皆が一生懸命いろいろ考えてやってくれる。自分よりも一生懸命やって、熱くなってる人も本当にいるぐらいで。

本当、馬鹿に見えるかもしれないけれど、やっててよかったなって思うし、それこそさっき言った行政がなかなかできない永遠の課題みたいな「いかに話を聞かせたい人に届けるか」の切り口で、若い人にはヤンチャそうな方もいますし、これから結婚する人、子育てする人という人もいます。いかに若い人に話を聞いてもらえるかも大切だと思って活動しています。

困難を抱える子どもたちの「総合商社」になれたら

冨田: 行政の現場ではいろいろな施策を打ちますが、3年で大体なくなります。

冨田: 行政の現場ではいろいろな施策を打ちますが、3年で大体なくなります。

私たちの活動は7年目ですが、いかにお金をかけずに、ずっと続いていくかという部分のその課題に対しても、一応クリアできていると思っています。

そういう点で言えば、私は行政でできなかったことが、行政以外のところでできているなと思うことはありますね。

この活動以外にも、自分の仕事が終わった後にいろいろな活動をしていますが、行政ではできないことをやれればな、という思いで動いていますね。

困難を抱えている方を支援するNPOはたくさんありますが、団体内外で軋轢が生じることもあります。

しかし、私は個人で動いていますから、「この子はこの団体に紹介するといい」とか、そのようなことがよく分かるようになってきて、然るべきところに紹介したりつなげたりしています。

どうしてもどこにもつなげられないような子は、自分でずっと関わることもあります。

私には話してくれるけど、他の人には話してくれない、と言う場合もありますから。

やっぱりそう言うのを肌で感じて、困難を抱える子どもたちの「総合商社」になれたらいいな、と思うんですよ。

松浦: 「総合商社」とは、どのようなイメージですか。

冨田: 1つの施設で、不登校の子、いじめられた子、発達障害、身体障害もあれば、非行もあれば、いろいろある。そういう子どもたちを受け入れるのです。

そうすると、発信するところはひとつで済むだろうし、助成金を受けるにも一つで済む。そこから必要なところにお金を分配したり、お金が流れたりするといいのではないか、そういう総合商社みたいなのができるといいな、と言うことを感じたんですね。

松浦: 考えておられるのは、児童養護施設ではないのですか。

冨田: もちろん、児童養護施設への問題意識もあります。

児童養護施設に入所している子どもたち、彼らは原則18歳になると、施設を巣立っていかなければいけません。最近は20歳や22歳までと条件が緩和される流れもあって、これはすごくありがたい、うれしいことです。

しかし、多くの子どもたちは18歳で施設を出て行かなければならない。その後、離職してしまうことも多いのです。

離職すると次の職に就くには、保証人が当然要ります。

松浦: なるほど。彼らはその時、まだ未成年かもしれませんしね。

冨田: 部屋を借りるにも、保証人が要りますよね。

松浦: そうですね。

冨田: 彼らは最初、入寮できるような形での仕事を紹介されるかもしれないけれど、その仕事がどうしても合わないとか、嫌だと言うことは世の中にいくらでもあり得ます。

部屋を借りるにも保証人が要るし、仕事するにも保証人が要るし、場合によっては施設長が保証人になってくれることもありますが、それは施設との関係性にもよるだろうし、離職をとがめられるかもしれないと思って、なかなか頼めないと言う場合もあるでしょう。

そう考えると、施設を出た後の子どもたちの支援ができないかとは思っています。

松浦: 他に、冨田さんが問題意識をお持ちのことはありますか。

冨田: 不登校の子どもたちですね。中学校の不登校だったら一生懸命学校も心配してくれるし、学校復帰のための支援を行う適応指導教室もあります。それは多分義務教育だからで、高校だと不登校ではなく登校拒否という扱いになってしまいます。今はサポート校などフォローしてくれるところもありますが、それも大体18歳ぐらいまで。実際に成人して30歳とか40歳になると、フォローする機能はどこにもないでしょう。

犯罪が起きると、結構、40代無職、50代無職ってあるじゃないですか。そう言った人たちの居場所だったり、一歩踏み出すための準備ができるようなところが必要ではないか、と私は思っています。

児童養護施設から卒業した人たちのフォローと、今話したような、不登校から社会に出られない方のフォローができるような場所が作りたいなと思っているんですよ。まだまだ、真剣に考えられる時間がないと言うのが正直なところですが、恐らく補助金や助成金が来てお金が回るようなところではないんですよね。

松浦: 確かにそうですね。

冨田: お金が儲からないので、たぶんみんなやらないんですよ。だからこそやらなきゃいけないのかなって思っていて、自分でやれればいいかな、って思っています。

松浦: そのようなところはどこか既にあるんですか?

冨田: 長野県に、NPO法人侍学園 スクオーラ・今人というのがあって、見学に行きました。

年齢は関係なし、自身で一歩を踏み出せないような人たちを受け入れて、自分の目標が達せられたら卒業すると言うスクールがあります。

他にも、沖縄で学校を作ろうとか、中部圏だと廃校を利用できないかとか、思うことはあります。

まだ夢の段階ですが。そう言ったことを一緒にしてくれる方々と集まることもあります。さまざまな方とお会いすると、「自分なんてまだまだ」と思いますね。

同時に、活動を続けていくことが大切だと思っています。例えばホームレスの方向けの支援にしたって「甘やかす必要はない」とか、「働かないんだから仕方がない」とか言われることがあります。

松浦: 私も少し前まではそう思っていました。しかし、働くことができない方もいますからね。

冨田: 炊き出しをしても、そう言うところすら行けないようなホームレスの方もいます。人の集まるところが嫌いだったり、コミュニケーションが苦手だったり。

私は、そのような時、人の輪に入っていけないホームレスの方と仲良くなるようにしています。いろいろな人や場所から見捨てられて、こぼれてしまった人たちを何とかしたいなと思っているんです。

基本的な考え方として、この世の中に生まれた人はみんな、「この世に生まれてよかったな」と言うのを少しでも味わって死んでほしいなって言うのが自分の中にあって。ですから、陽に当たらない人ほど、手を差し伸べたいなと思いますね。

「あなたの味方だから」 その一言を大切に

松浦: 他にも取り組まれていることがあれば、ぜひ教えてください。

松浦: 他にも取り組まれていることがあれば、ぜひ教えてください。

冨田: 若い世代の性教育は必要だと思っています。

私の友人で、虐待されてきた女性なんですけど、今は虐待防止活動を盛んにやっている人がいます。その女性は、ご自分の子どもさんには全然虐待していませんから、そのようになるといいなと思います。

どうやったら虐待を減らせるかなと日夜考える中で、虐待が一番多い要因ってのは望まない妊娠なんですよ。そこをどうしたらいいかというと、正しい性教育が必要なのかと。

私的な活動ですが、正しい性教育を提唱しているお医者さんとか団体とかにも出入りして、一緒に大切さを伝えるようなこともしています。

「公」の部分できもできないかなと思って高校にアプローチしても、文部科学省自体が性教育に及び腰なところがあります。

ですから、定時制高校など理解のある人向けにはなりますが、話をさせていただいています。

あと、孤立しがちなお母さんを支える団体とか、多方面でアプローチを変えながら入っていくと、さまざまな人とつながることもできるし、自分のキャリアにつなげられることを感じています。

松浦: 困難を抱えた方や支援者の方と関わる中で、大切にされていることはありますか。

冨田: 考えるにしても、面白く考えるようにはしています。

絶望の反対は希望って人が多いじゃないですか。絶望の反対は笑い、ユーモアかなと思ってるんですよ。とりあえず、笑えたらいいよねと思ったりするし、関わった子どもたちでも、どうやって泥沼から抜け出すんだろうなって言う事例もあります。

普通は無理かなって言うのもあるけども、とにかく「僕はあなたの味方だからね」といつも話しています。

松浦: 「あなたの味方」これは大切ですね。

冨田: 「世界中が見捨てても僕は絶対味方だから」と言っています。

また、「生きていれば必ずいいことがある、いろいろなことをやってみれば、見逃がしの三振だけじゃなくって振り続ければ当たることがあるよ」とも言っています。本当にそうやって言っています。

傷ついている子どもたちは、本当はまじめで心優しくて、おとなしい子どもたちが多いです。

一歩踏み出す、その「一歩」の後押しを

松浦: 一方で、環境美化にも取り組まれていると伺いました。

冨田: 「ゴミ拾いレンジャー」と言って、毎月第一日曜日に名古屋駅西口に集まってゴミ拾いをしている団体があります。希望者は仮装して。

実は、海外遠征もしています。「つまらないことを面白く」という意味では、ハーレーサンタCLUBと一緒かなと思います。

こちらは、「NGOアース」って言う団体なんですけど、これは非政府組織のNGOという意味ではないんですよ。恐らく、名古屋の頭文字からN・G・Oと。「アース」も明日や、英語の「私たち」のus、地球と掛け合わせてアースなんですけども。

私はそこのスタッフもやっています。名刺もオレンジです。やっぱり「オレンジ」だなと思って、衣装は特注で作ったんですよ。オレンジレンジャーだろうと思って。

年1回、台湾にもゴミ拾いに行ってるんですよ。ほとんどというか全然、観光はしていないですね。

松浦: 海外にも行かれているのですか。

冨田: はい。年に1回台湾に行っているのは、東日本大震災の時に、台湾が日本に多額の寄付をしてくれたことを知り、お礼に行こうとしたのが始まりです。

私たちが何かできるかと言って、「ゴミ拾いならできるよね」と、メンバーの一人からの提案でした。

「ゴミ拾いに来るなんて、台湾が汚い国だと思われる」という話もあったのですが、私たちの思いを話して、「そのお礼がしたいんだ」と、「台湾の人と仲良くなりたいんだ、直接お礼を言いたいんだ」と言ってOKができました。

松浦: そのような経緯があったのですね。そこでオレンジ色は、絶対映えますね。

冨田: 足かけ5年行ってます。3泊4日で行くのですが、3年目からは、台湾側がステージを用意してくださるようになりました。台湾の大学ともコラボして、台湾からも日本に来たいと言ってくれる子もいました。コスプレしてゴミ拾いをすると言うので、台湾のテレビや新聞でもたくさん報道されました。

さまざまな活動をしていますが、活動の中に引きこもりや不登校の子に入ってもらうこともしています。

街の人たちから、「活動をして偉いね」とか「すごい、感心だね」、「一緒に写真を撮ってよ」などと言われると、子どもたちの自己肯定感が上がっていくんですよ。

そして次に、一歩踏み出せるようになってくる。その一歩の後押しをしたいと思っています。

松浦: 活動が無限に広がっていますね。興味深いお話を聞かせていただき、今日はありがとうございました。

XmasトイランinNagoya2016【ハーレーサンタCLUB名古屋】vol.8

2016年12月23日

▼ 詳細はこちら ▼

プロフィール 冨田正美氏

ハーレーサンタCLUB名古屋 代表

ハーレーサンタCLUB名古屋 代表

1959年 愛知県名古屋市生まれ。三重県桑名市在住。

1981年 愛知県職員採用後、「教育が変われば未来が変わる」との思いで一貫して教育行政に従事している。

現在は愛知県教育委員会 生涯学習課長。

プライベートでは、困難を抱える子どもの支援を中心にさまざまな活動を行う。

自らも児童虐待防止啓発活動の団体を立ち上げ、その代表を務めている「飛び出している公務員」である。

http://toyrun.community.smileit.jp/

インタビューア 松浦法子氏

ARTS&WEB株式会社 代表取締役 http://arts-web.co.jp/

ARTS&WEB株式会社 代表取締役 http://arts-web.co.jp/

SEO(検索上位表示)対策や、サイト訪問者が初めに訪れるウェブページを工夫して成約率を高めるLPO(ランディングページ最適化)対策を中心に、集客できるスマートフォン対応型Web制作やコンサルティングを行う。同時に、全日本SEO協会認定ソーシャルメディアコンサルタントとして、ブログやfacebookなどソーシャルメディアをバイラルに活用するホームページ運営の提案も実施。facebookセミナーやソーシャルメディア活用セミナーの講師も務める。

職業柄「情報の重み」を感じ、情報を発信することで、地域や社会を良くしようとする方々の活動が広く伝播し、困っている人のところに必要な情報が届くようにと「在り方大学」を2014年から始める。